Originariamente Scritto da

doxa

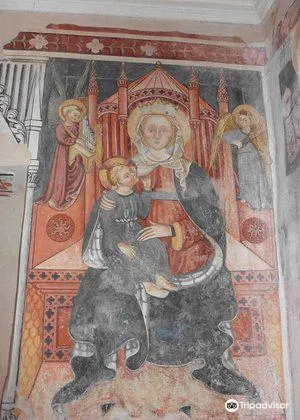

Cono, come "apericena" ti offro in visione una Virgo lactans dipinta da Masolino da Panicale

segue XV secolo

Masolino da Panicale, Madonna del latte, tempera su tavola con fondo oro, 1423, Galleria degli Uffizi, Firenze

Maria anziché assisa in trono è seduta sopra un cuscino in terra, perciò detta “Madonna dell’umiltà” (dal latino humus = terra), in contrapposizione alla tipologia della “Madonna in maestà”, seduta su un trono, a volte circondata da angeli e attorniata da figure che la adorano.

Indossa un vestito con copricapo di colore rosa chiaro, parzialmente coperto dal bel mantello blu.

Ha il capo inclinato mentre allatta il Bambino Gesù, avvolto in un panno rosso, che allude alla sua natura divina.

In questo dipinto l’iconografia della Madonna dell’Umiltà si fonde con quella della Madonna del latte, secondo una consuetudine diffusa nella pittura toscana soprattutto nel XIV secolo.

Le due varianti evidenziano il ruolo privilegiato di Maria, intermediatrice fra Dio e l’umanità.

Rispondi Citando

Rispondi Citando