Tradotto e riassunto de un quotidiano belga

"Secondo le previsioni di Gartner, entro il 2026 l'uso dei motori di ricerca tradizionali potrebbe diminuire del 25% a causa della crescente adozione di chatbot e assistenti virtuali basati su IA generativa. Questa tendenza è supportata dalla rapida crescita di strumenti come ChatGPT, che nel 2024 ha registrato 3,7 miliardi di visite mensili a livello globale, con un incremento annuo del 115,9%. Parallelamente, gli investimenti aziendali nell'IA generativa sono aumentati del 500% nel 2024, raggiungendo i 13,8 miliardi di dollari rispetto ai 2,3 miliardi dell'anno precedente."

Svanverata complottista di un giullare ignorante

Un tempo, Internet era la grande biblioteca di Babele, ma col Wi-Fi. C’erano i link blu, i forum scalcagnati, le gif animate, gli influencer, le ricerche su Google dove scovavi dal trattato sull’eliocentrismo al tutorial per cambiare la guarnizione del frigo...per non parlare dei "supermarket-a-luce-rossa " dove trovare di tutto, di più, e quello che non avreste mai pensato di poter immaginare di trovare.

Tutto disponibile, tutto più o meno gratuito, tutto più o meno leggibile se non ti dispiaceva finire su un sito misterioso con sei popup e un malware come dessert.

Poi è arrivata l’intelligenza artificiale colloquiale. Un motore linguistico con l’aria gentile dell’assistente personale ma con l’appetito di un parassita interstellare.

Ha cominciato a dialogare, a rispondere, a suggerire, a confezionare il sapere con voce pacata e sintassi impeccabile.

Il sapere, meglio, un'informazione, ora te la serve la macchina, come un Jeeves infaticabile. Ti porta ciò che vuoi, o meglio, ciò che pensa tu voglia (o tu debba volere?) sulla base di algoritmi addestrati su tutto ciò che era pubblico, visibile, copiabile.

Ma soprattutto: ha cominciato a togliere di mezzo gli intermediari, cioè noi.

Via i siti, via i blog, via le enciclopedie online, via i creatori di contenuti che campavano con quei tre click sudati e due banner di dubbio gusto.

Il paradosso è questo: più l’IA risponde bene, meno clicchiamo altrove. Meno clicchiamo, meno valore hanno i contenuti originali. Meno valore hanno, meno si producono. E quindi l’IA, che vive di quei contenuti, finirà per mangiarsi la gallina che le ha fatto da nido : nutrendosi del web che la sostiene, finità per svuotarlo.

È una specie di "cane di Escher ": partendo dalla coda, si auto-divora nel tentativo di diventare onnisciente. Una creatura che si alimenta di contenuti sempre più scarsi, generando risposte sempre più lisce, sintetiche, indistinte , come una voce che ricorda tutto, ma non sa più da dove lo ricorda.

E si conferma l’illusione pericolosa: che la conoscenza possa essere gratuita, illimitata e sempre affidabile.

Ma come non esistono pasti gratis, la conoscenza non è gratuita. Non lo è mai stata. Richiede tempo, studio, confronto, errori, manutenzione. E qualcuno che paghi, valorizzando i clik in termini di impatto commerciale.

L’IA può servircela calda in tavola, ma chi cucina? E soprattutto: chi controlla la qualità degli ingredienti? Chi é lo Chef pluristellato?

Si da il caso che anche il formaggio sia gratuito solo nelle trappole per i topi.

E mentre ci abituiamo a parlare con le macchine, altri si fanno due conti. Se l’informazione "dialogata" diventa il canale principale per accedere al sapere, allora diventa un asset.

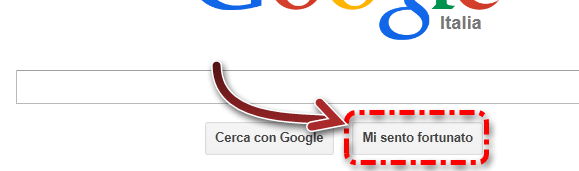

Il nuovo prodotto assorbe/cancella il vecchio. Non si gugla più, si "glucciatta"

La relatività che assorbe la gravitazione, in un certo senso..

Ma il nuovo prodotto, anche senza clik, deve produrre un reddito. Un "ritorno". In termini numerari o...altro..

Pe il giullare complottista, un futuro possibile, nemmeno troppo remoto, potrebbe essere quello di un Internet spaccato in due.

Da una parte, l’internet della "gente": gratuito, automatizzato, conversazionale, ma completamente opaco.

Le risposte arrivano rapide, rassicuranti, sintetiche, ma non sai da dove provengano, chi le abbia verificate, con quale criterio siano state selezionate.

E come/chi finanzi/paghi il sistema.Ti fidi, perché è comodo. Ma a forza di fidarti, disimpari a cercare. E a forza di disimparare, diventi manipolabile.

Dall’altra parte, l’internet a pagamento: piattaforme specialistiche, banche dati verificate, contenuti umani, fonti trasparenti, filtri per distinguere tra propaganda e analisi.

Insomma: un sapere più affidabile, ma accessibile solo a chi ha il portafoglio abbastanza gonfio (o l’azienda abbastanza grande da permetterselo).

Bloomberg, JSTOR, banche dati giuridiche, servizi di ricerca premium: già esistono. Domani, potrebbero essere l’unico rifugio per chi cerca qualcosa, senza che un algoritmo misterioso decida per lui cosa sia rilevante e cosa no

.

La nuova frattura sociale: gli informati e gli infusi

Il problema, come sempre, non è solo tecnologico, ma sociale. Se accedere a una conoscenza affidabile diventa una questione economica, si crea una nuova diseguaglianza.

Non più solo tra chi ha e chi non ha, ma tra chi sa davvero e chi si fa raccontare.

Complottisticamente, allora, nasce così una nuova divisione: da un lato, la plebe informativa, nutrita di risposte automatiche, algoritmicamente ottimizzate per mantenerla tranquilla, rassicurata, docile.

Dall’altro, l’aristocrazia cognitiva, , che naviga in ambienti digitali privati, paga per le fonti, costruisce opinioni su basi solide, discute, anche coi dati sporchi in mano.

Una differenza non solo di cosa si sa, ma di come si pensa.

Chi ha accesso alla conoscenza viva, contraddittoria, imperfetta, mantiene la capacità critica.

Gli altri si accontentano delle risposte preconfezionate..... E magari votano di conseguenza.

Ha parlato il complottista

E noi? Noi, che siamo abbastanza svegli da capire il problema, ma non abbastanza ricchi da pagare Bloomberg, restiamo nel mezzo.

Galleggiamo tra una chat con l’IA e una ricerca disperata su un google depauperato, mentre tentiamo di ricordare il nome di quell’articolo del 2012 che “diceva una certa cosa ”.

Ma non lo troviamo. Perché la macchina ci ha già detto che la risposta giusta è un’altra.

Ci resta l’ironia, che è una forma di resistenza.

Possiamo ancora prenderci in giro, barcamenarci, infiltrarci nei meandri del web come hacker della mutua, coltivare piccoli orti digitali di sapere.

Possiamo ancora, in fondo, esercitare l’unica vera libertà rimasta: quella di dubitare.

Di tutto. Anche , e soprattutto,delle risposte perfette.

Il futuro digitale? Una stanza insonorizzata piena di risposte. L’alternativa? Fuori, forse, c’è ancora una libreria coi vetri impolverati, coperti da ragnatele.

Spolveri e ti viene voglia di pensare.

Rispondi Citando

Rispondi Citando