-

Magna Mater - Cibele

Il forum langue, allora vi offro un argomento come lettura.

A Roma, fino al 5 novembre 2025, il Parco archeologico del Colosseo ospita la mostra Magna Mater tra Roma e Zama, un progetto espositivo internazionale che intreccia archeologia, mito e cooperazione culturale tra Italia e Tunisia.

Zama, antica località della Numidia, nell’attuale Tunisia, famosa per la battaglia decisiva della Seconda guerra punica (202 a.C.) tra Cartagine e Roma.

La mostra è articolata in sei sedi tra Foro romano e Palatino.

La Magna Mater (la Grande Madre) antica divinità dalle molteplici identità, venerata in Anatolia, Grecia e Roma.

L’esposizione ne ripercorre origini e trasformazioni, dal culto frigio all’adozione di quel culto a Roma nel 204 a.C., quando – secondo il responso dei Libri Sibillini – la sua immagine aniconica fu trasferita da Pessinunte (antica città dell’Anatolia, in Turchia) a Roma, in un tempio a lei dedicato.

La mostra racconta le origini del culto, la sua diffusione nel mondo greco e romano e in tutto il Mediterraneo antico.

Resti dell’antico tempio dedicato alla Magna Mater-Cibele sul colle Palatino a Roma

statua acefala della Magna Mater, rinvenuta nel 1872 alla sommità della gradinata del tempio a lei dedicato sul colle Palatino.

Nella residuale facciata di quel che fu il tempio c'è iscrizione: M(ater) D(eum) M(agna) I(daea).

In questo sito la mostra accoglie la memoria dell’evento che ha segnato la romanizzazione della dea: il trasferimento della pietra nera, aniconica, da Pessinunte, nella Frigia, a Roma

L’allestimento di una parte della mostra in quel che era il Tempio di Romolo. Sono esposti reperti di notevole interesse storico e qualitativo che testimoniano il culto della Magna Mater nel Nord Africa. Furono rinvenuti in campagne di scavi archeologici a Zama, oggi Henchir Jama (Tunisia), dove si svolse la celebre battaglia che concluse la seconda guerra punica.

La Curia Iulia amplia la prospettiva alle province dell’Impero romano: dall’Egitto alle Gallie, dalla Tracia alla Britannia, con la diffusione dei culti di Magna Mater associati a quelli per Attis, e la successiva trasformazione del culto in epoca tardoantica.

Nel colle Palatino, alle Uccelliere Farnesiane, i visitatori possono esplorare le radici orientali della dea e la loro trasmissione nel mondo greco ed ellenistico, con un focus particolare sul carattere misterico del culto, il mito di Attis, giovane pastore che si evirò per amore e divenne simbolo di rinascita vegetativa.

L’autoimmolazione di Attis non è sacrificio fine a sé stesso, ma rito di passaggio, la simbolizzazione mitica del ciclo vegetale, ma anche della trascendenza del principio maschile nell’unità originaria del femminile sacro.

In quel che rimane del Tempio della Magna Mater c’è la sezione dedicata all’introduzione del culto a Roma durante la Seconda guerra punica, che mette in evidenza i significati politici e storici dell’evento.

Nel Ninfeo della Pioggia il culto viene considerato nella sua dimensione sonora e cinetica. I tamburi (tympana), le urla rituali, i suoni fanno idealmente rivivere la forza performativa del rito. Qui l’archeologia si apre all’esperienza sensoriale, riconoscendo che il sacro antico non era mai solo oggetto, ma esperienza vissuta, trasformativa, corporale. Non si adorava con lo sguardo, ma anche con il corpo e con l’intera coscienza.

Infine l'ultima sezione, al Museo del Foro Romano, la mostra si chiude con una selezione di opere d’arte che illustrano la fortuna iconografica, letteraria e filosofica della dea tra Rinascimento e Seicento. La figura della Magna Mater viene riletta in chiave allegorica, talvolta demonizzata, più spesso celata dietro simboli della regalità celeste.

segue

Ultima modifica di doxa; 17-09-2025 alle 14:09

-

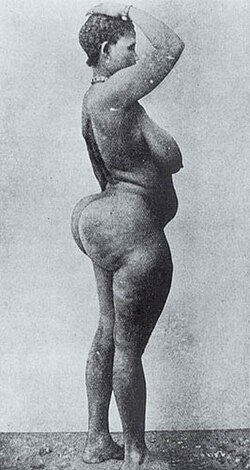

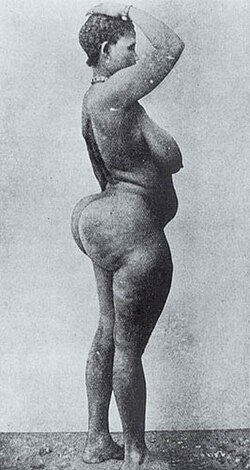

Venere di Willendorf, Austria, XXII millennio a. C. circa

Il culto della Grande Madre risale al Neolitico, forse al Paleolitico se si considerano le numerose figure femminili steatopigie.

Steatopigia è una parola composta di origine greca, formata da “stéar-“ (= grasso) + “pygḗ” (= natica). Indica la tendenza ad accumulare adipe sui glutei e sulle cosce.

La steatopigia è tipica delle donne di alcune etnie africane

Sono numerose le antiche immagini femminili scolpite nel Paleolitico superiore e nel Neolitico denominate “veneri steatopigie” o “Grande Madre”, rinvenute in Europa e risalenti al periodo dal 35.000 a. C, circa al II millennio a. C..

La “Grande Madre”, anche detta “Grande Dea” o “Dea Madre” è una divinità femminile primordiale. Simboleggia la maternità, la madre-matrice cosmica, la creatività del grembo materno. Ad essa, Grande dea e Madre della natura, è attribuito il più antico culto.

Nel corso del tempo alle personificazioni della Grande Madre vennero attribuite connotazioni e mansioni diverse, anche i nomi diversi, a seconda delle zone, per esempio: Ishtar, Astarte, Afrodite, Cibele, Gaia, Demetra, Rea.

Nel V secolo a.C. lo storico greco Erodoto stabilì un parallelismo tra l'egiziana dea Iside e le dee Demetra-Persefone.

Nelle feste e nei misteri in onore di Demetra/Cerere – Persefone/Proserpina il culto della Dea Madre segnava il volgere delle stagioni, ma anche la richiesta universale degli esseri umani di poter rinascere proprio come il seme risorge dalla terra.

Col tempo, la simbologia degli dei del cielo si sovrappose a quella delle dee della terra, che vennero marginalizzate. Comunque continuarono ad essere presenti nelle nuove forme di religiosità. Infatti con il cristianesimo il culto della Grande Madre è perpetuato nella venerazione di “Maria, Mater Dei”, la cui immagine iconografica col Bambino in braccio evoca quella di Iside col neonato Horus.

Nell’Antico Testamento un’analoga figura che evoca la Grande Madre è la mitica Eva, progenitrice del genere umano.

segue

Ultima modifica di doxa; 17-09-2025 alle 12:13

-

-

Purtroppo passero' per Roma a fine novembre, ma spero che la parte al tempio di Romolo sia stanziale

-

Buongiorno Carlino, quei resti murari sono "stanziali". Potremo andare insieme a vederli, poi ti offrirò un caffè.

Ora ti dedico quest'ultimo post.

Il difficile periodo della seconda guerra punica (218 – 202 a C.) fu un conflitto decisivo tra Roma e Cartagine, caratterizzato dall’invasione delle truppe di Annibale nella nostra penisola.

Il senato romano per avere il favore degli dei fece consultare i libri sibillini e dopo, secondo la tradizione, il 4 aprile del 204 a. C. da Pessinunte fu importata a Roma la pietra nera che simboleggiava la dea Magna Mater - Cibele, temporaneamente collocata nel tempio della vittoria, sul colle Palatino.

Quella pietra era considerata uno dei sette “pignora imperii”, cioè uno degli oggetti che secondo le credenze dell’epoca garantiva il potere dell'impero.

Il nuovo tempio dedicato alla Magna Mater venne costruito sullo stesso colle. Concluso nel 191 a. C., fu consacrato l’11 aprile dello stesso anno. In onore della dea furono istituiti i “Ludi Megalenses” (o Megalesie) e organizzati spettacoli teatrali.

Nel tempio oltre al culto pubblico veniva officiato quello privato tramite sacerdoti frigi.

Per due volte il tempio fu distrutto dal fuoco, nel 111 a.C. e nel 3 d.C.. Fu fatto ricostruire per l'ultima volta dall’imperatore Augusto.

In questa scultura è raffigurato il tempio durante l’imperium di Claudio. E’ in stile corinzio, esastilo (sei colonne sul fronte anteriore) e prostilo (non aveva colonne sui lati), con alta scalinata. Il pannello è conservato a Villa Medici, a Roma.

I victimarii conducono un bue al tempio della Magna Mater sul Palatino. Questa lastra marmorea forse era nell’Ara Gentis Iuliae, E’ conservata a Villa Medici, a Roma.

Ultima modifica di doxa; 17-09-2025 alle 16:58

-

-

E la Cibele frigia ha una sua controparte romana, Cerere, che sta ben seduta e accomodata nel Sacro Bosco di Bomarzo.

-

Buon pomeriggio Bauxite, “veniamo con questa mia a dirvi” … che ti dedico questo post.

Lo so, hai ragione, elargisco dediche con troppa disinvoltura, ma per dirla con Totò: "Abbundandis in abbundandum !", che male fa ?

La frase è pronunciata da Totò nel film del 1956 “Totò, Peppino e la malafemmina”.

Ed ora andiamo a Bomarzo

L’Orco delle favole, simbolo del parco di Bomarzo, in provincia di Viterbo.

In quel parco c’è anche una scultura dedicata alla dea Cerere.

Nella religione romana Cerere (in latino Ceres) era una divinità materna della terra, ed il mio pensiero, per similitudine, evoca la “Magna Mater” - Cibele.

La diletta Ceres, identificata con la dea greca Demetra, era anch’essa nume tutelare della nascita e dei raccolti. Veniva rappresentata come una bella matrona, con la corona di spighe sul capo, una fiaccola in una mano e un canestro colmo di grano e di frutta nell’altra mano.

In suo onore il 12 aprile si celebravano le "Cerealia", durante le quali venivano offerti frutta e miele, sacrificati buoi e maiali.

Dall’unione di Cerere con Giove nacque l’infelice Proserpina, versione romana della dea greca Persefone o Kore (= fanciulla).

Ultima modifica di doxa; 17-09-2025 alle 16:58

Permessi di Scrittura

Permessi di Scrittura

- Tu non puoi inviare nuove discussioni

- Tu non puoi inviare risposte

- Tu non puoi inviare allegati

- Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

-

Regole del Forum

Rispondi Citando

Rispondi Citando